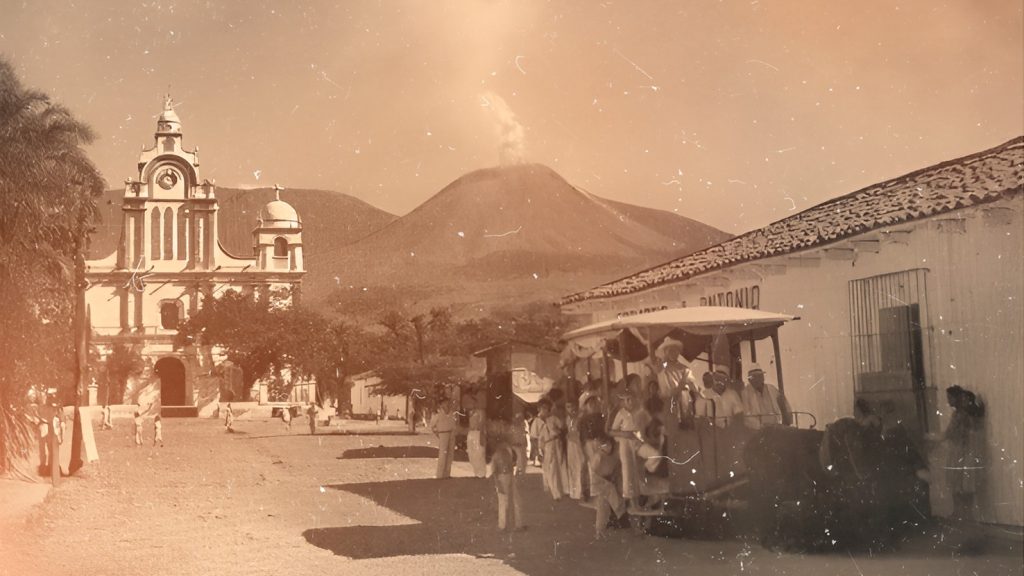

Izalco posee una rica historia cultural que incluye su origen como importante centro de producción de cacao en la época prehispánica y colonial, su papel como cabecera de distrito durante la colonia y acontecimientos que lo marcaron en 1932.

Izalco es uno de los asentamientos indígenas más antiguos y significativos de El Salvador. Sus cofradías, danzas populares, gastronomía, ritos y ceremonias forman parte de una historia que merece ser explorada detalle a detalle por quienes buscan comprender sus orígenes. En la actualidad, su herencia cultural lo ha convertido en un destino destacado dentro de la ruta turística del país.

Al remontarnos a sus orígenes en la época precolombina, entendemos que Izalco fue uno de los cuatro linajes principales de los pueblos nahuas-pipiles en el occidente del país, compartiendo territorio con otros grupos originarios como los cuzcatlecos, mazahuas y nomulacos. Esta estructura social derivó en la conformación de un señorío independiente, con características de ciudad-estado, conocido posteriormente como Tecpán Izalco tras la llegada de los conquistadores españoles.

La conquista del territorio por parte de Pedro de Alvarado en 1524 marcó el inicio de un nuevo capítulo para Izalco. Bajo dominio colonial, los pobladores fueron obligados a pagar tributos al imperio español, principalmente en forma de cacao. En esos años, varias concentraciones de población nativa en el occidente del territorio, como Tacuscalco, Nahulingo, Tecpán Izalco, Caluco conformaban una región conocida como “Los Cuatro Izalcos”, la cual era afamada por la producción del cacao, siendo una de las zonas más ricas y productivas de Mesoamérica en esos años.

También lee: Artesanos mantienen viva la tradición del telar de palanca en San Sebastián

Con la independencia de Centroamérica y la posterior promulgación de la primera Constitución de El Salvador en 1824, Izalco fue oficialmente incorporado al departamento de Sonsonate. Y el 6 de abril de 1827, fue designado como cabecera distrital, consolidando su papel como un punto clave en la organización territorial del país.

Aunque en la actualidad Izalco se divide en nueve barrios —Dolores, Asunción, San Sebastián, San Juan, Santa Cruz, Santa Lucía, Santa Teresa, Cruz Galana y La Otra Banda—, la mayoría con nombres de origen católico que reflejan la influencia colonial; en el pasado estuvo conformado por dos pueblos de gran relevancia: Dolores Izalco y Asunción Izalco. Cada uno contaba con su propio cabildo y eran conocidos como el “Pueblo de Arriba” y el “Pueblo de Abajo”, una distinción que podía hacer referencia tanto a la altitud como a una división de carácter étnico.

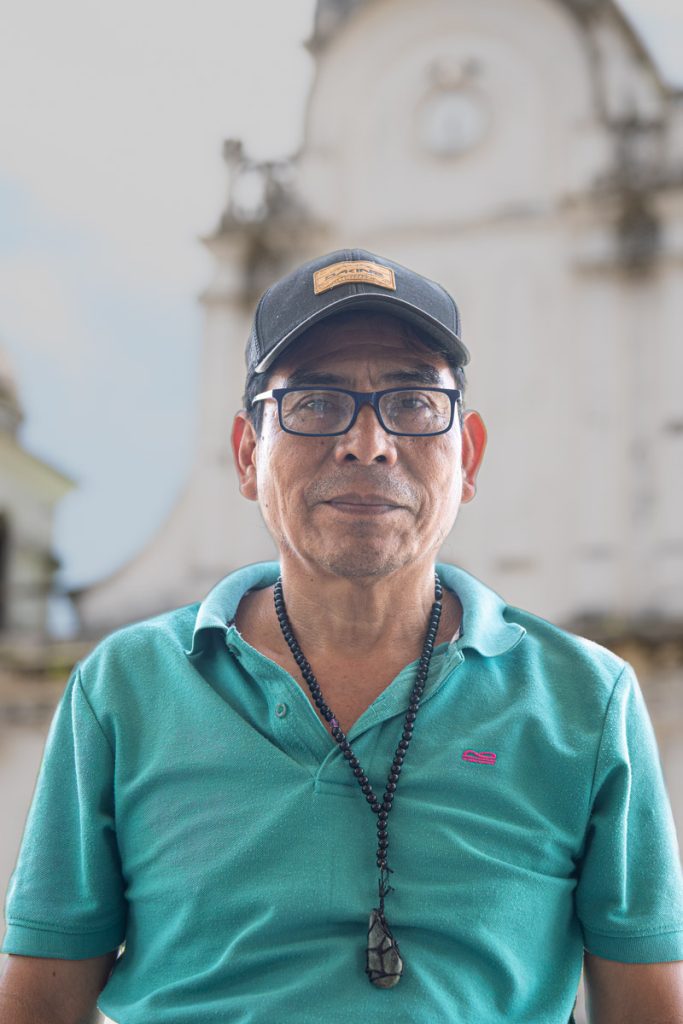

En palabras del historiador y guía turístico, Benjamín Bautista, desde la colonia, Dolores fue habitado principalmente por ladinos, mientras que Asunción lo fue por indígenas. Aunque posteriormente ambos fueron unificados administrativamente, las diferencias culturales y étnicas se mantuvieron por décadas. En la actualidad, un reflejo de ello son sus fiestas patronales: el 15 de agosto se llevan a cabo en honor a la Virgen del Tránsito y de la Asunción, y el 8 de diciembre rinden homenaje a la Inmaculada Concepción de María.

Un dato curioso es que Izalco es el único pueblo de El Salvador que tiene dos tipos de alcaldías. Por un lado, la Alcaldía Municipal, de origen colonial e integrada al aparato estatal; por otro, la Alcaldía del Común, de raíz indígena y reconocida oficialmente como institución ancestral, la cual es liderada actualmente por el alcalde común Francisco Parada.

“Esta última funciona desde antes de la colonia como una institución autónoma que representa las culturas o las etnias indígenas de Izalco. El alcalde común es elegido por sus cófrades, cuyas personas son las encargadas de la celebración de todos los patrones de los barrios”, detalla Bautista.

Cabe señalar que las cofradías también están divididas en dos sectores: ladinas e indígenas. “Y cada una de ellas tiene su propio baile y gastronomía. La chicha y el pan de tusa, sin dejar atrás el café, el chocolate y los tamales son de las cofradías indígenas. En las cofradías ladinas su bebida es el fresco de chan y el marquesote”, agrega el historiador.

Además, el historiador revela que por años a Izalco se le ha conocido como «pueblo encantado» por su misticismo, la historia de los nahuales y los espiritistas. Estos últimos dedicados a la comunicación con el mundo espiritual a través de médiums.

“La Matanza”

En la década de 1920, las principales producciones en Izalco eran la caña de azúcar, el maíz, el frijol, el café, el bálsamo y las frutas. Asimismo, se criaba ganadería vacuna y caballar. También sus habitantes se dedicaban a la creación de productos artesanales como petates, canastos y objetos de alfarería.

No obstante, en 1929, una crisis económica global provocó una fuerte caída en los precios de los productos de exportación salvadoreños, especialmente del café, cultivado de manera intensiva en la región occidental del país.

Esta situación, sumada a la desigualdad que vivían los pueblos indígenas desde décadas atrás, agravó las condiciones de vida de los campesinos, quienes se vieron sumidos en una pobreza extrema. La desesperación dio paso a constantes protestas, manifestaciones y una creciente represión por parte del gobierno en esa zona.

Te puede interesar: Las tradicionales «Bolas de Fuego» rugirán el 31 de agosto en Nejapa

Ante esta crisis social y política, el gobierno de Arturo Araujo se mostró incapaz de ofrecer respuestas o soluciones efectivas, lo que finalmente derivó en un golpe de Estado el 2 de diciembre de 1931, encabezado por militares bajo el mando del general Maximiliano Hernández Martínez.

De acuerdo con el historiador Benjamín Bautista, el 22 de enero de 1932 se dio un levantamiento masivo de campesinos. Eran indígenas que, agotados por la pobreza y un reciente fraude electoral, decidieron alzarse con palos y machetes, dirigiendo sus ataques contra los centros de poder local, como las oficinas municipales y las residencias de la élite.

Su principal demanda era la devolución de las tierras comunales que les habían sido arrebatadas por las leyes de extinción de tierras comunales y ejidales, implementadas en 1881 y 1882 durante el gobierno de Rafael Zaldívar. La respuesta a la insurrección fue el fusilamiento de miles de indígenas ordenado por el dictador Maximiliano Hernández Martínez.

Una investigación del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) revela que los militares sometieron a las zonas rurales del occidente con ametrallamientos, fusilamientos, colgamientos y posteriores entierros en fosas comunes. Se estima que, entre 10.000 y 30.000 personas, en su mayoría civiles que no habían tenido participación directa en los levantamientos, fueron víctimas de esta masacre.

“En Izalco se produjo una matanza que diezmó a la población indígena local, motivo por el cual es considerado un etnocidio. Sus restos fueron enterrados en una fosa común situada en las ruinas de la iglesia de la Asunción, lugar que también es conocido como El Llanito”, detalla el CIPDH.

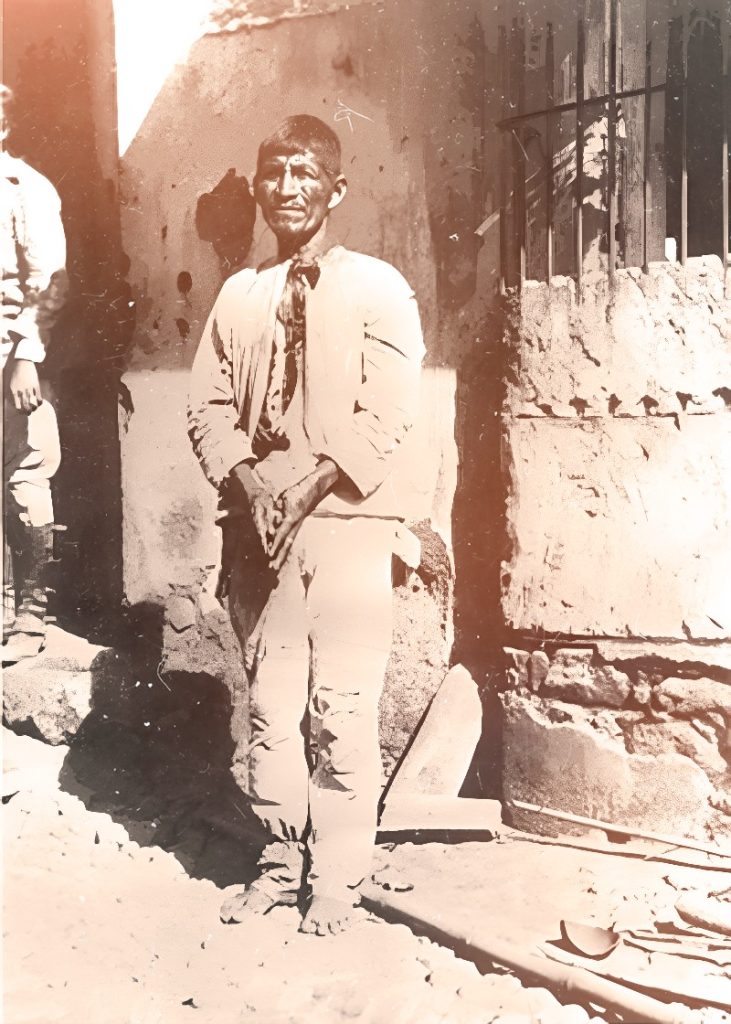

Uno de los personajes sobresalientes de la insurrección del 32 fue José Feliciano Ama, de origen indígena pipil y jornalero de oficio, quien fue vinculado entonces con miembros del Partido Comunista Salvadoreño. Ama fue capturado y ahorcado públicamente como escarmiento. Además, se obligó a niños a presenciar su muerte, mientras que el Ejército ya había masacrado a los demás participantes del alzamiento.

Don Benjamín agrega que, tras ese sangriento suceso, la población indígena dejó de hablar el náhuat y mostrar sus símbolos ancestrales por miedo a la persecución. Hoy en día, son pocos los pobladores que saben náhuat en Izalco.

Desde la tragedia de 1932, cada 22 de enero las comunidades indígenas de Izalco, Nahuizalco, Tacuba, Cuisnahuat, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán se reúnen en “El Llanito» para honrar a las miles de víctimas.

En la conmemoración, los asistentes llevan a cabo una peregrinación, eventos culturales, una ceremonia ancestral de purificación, lectura de testimonios, un saludo a los cuatro puntos cardinales y se dejan ofrendas florales en el sitio donde se encuentran enterradas las víctimas.